美しさについて。 vol.9 小林エリカ

2023.08.11

vol.9 小林エリカ(作家、マンガ家)

小説、マンガ、映像やドローイング、インスタレーションなど幅広く手掛ける小林エリカさん。

表現はさまざまだけれど、目に見えないものを表現しつづける姿を貫く小林さんに、美しさについての考えを聞きました。

――小林さんが、小説やマンガを書くようになったのはいつ頃からですか。

10歳ぐらいのときに『アンネの日記』でアンネ・フランクに出会い、憧れるようになりました。彼女が作家かジャーナリストになりたいと書いていたので、私も我がことのように作家かジャーナリストになりたいと夢見て大人になりました。それが根底にあって、文章を書いたりしているうちに見せたいものが広がり、小説やマンガ、インスタレーションの展示をするようになっていきました。

――表現のジャンルがとても幅広いですよね。

ずっと、私が今この場所でこの世界に生きている、という不思議について考えていました。同じ世界、時間を生きていても、戦争があったり、死んでしまう同じ年の子がいるということ。その不条理さや、理解出来なさを、ずっと突き止めたくて小説やマンガを描きつづけている気がします。

目に見えない痕跡みたいなものに興味があります。過去の時間や、失われてしまったひとりの人間。人生の大切な瞬間や記憶。「放射性物質」「放射能」と呼ばれる、見えないものを追いかけてきました。気づけばもう15年以上、そういうものを求めつづけて今に至るという感じでしょうか。

私が30歳を過ぎた頃、父の80歳の誕生日に、彼が16〜17歳の頃、第二次世界大戦中に書いていた日記をたまたま実家で見つけました。父がアンネ・フランクと同年生まれだったことに気づき、その日記を持って、アンネの足取りを生まれたところまで辿るという旅をして、それが『親愛なるキティーたちへ』という作品になりました。

父の日記には、「又一日命が延びた」と書いた次に「番茶がうまい」とあったり、明日空襲で死ぬかもしれないというのにドイツ語を一生懸命勉強する姿がありました。目の前にいる自分の父親を、子どもの頃から一緒にいて何もかも知っているつもりでいたけれど、かつて少年だった父のことを、その頃の父の気持ちを、私は何も知らなかったとはじめて気づいたんです。どんなに親しくても、どんなに長く一緒にいても、決して知り得ないことがあるんだなと。けれど、それは絶望的なことではなくて、それを知れたことそのものが希望だし、自分の大きな転換点になりましたね。

――お父様は、小林さんがその日記を読んでることは……。

父に日記を読んだり、そのことを書いていいかを尋ねたら、いいよって。ただ『親愛なるキティーたちへ』の本が出版される直前に亡くなってしまったので、それを読んでもらえなかったのは残念です。

父の姿を前に、永遠の少女だと思っていたアンネ・フランクも、生き延びていたらおばさんに、おばあさんになっていたかもしれない、ということにも、はじめて気づきました。けれど、おばさんになった、おばあさんになった、アンネの書いたものを私はもう決して読むことができない、それが死ぬということなのだと。

その旅では彼女の死から生へ遡るように辿ったので、アンネが亡くなったベルゲン・ベルゼン強制収容所跡地から始めたんですが、もしもあと1カ月早く解放されていたら彼女は死ななかったのにと思いました。アウシュビッツでは、あと数週間早く解放されていたら、アムステルダムの《隠れ家》では、あと数日誰かが密告するのが遅かったらと。そして彼女が生まれたフランクフルトの町で、もし、ナチ・ドイツに投票する人がいなければ、その10数年後に彼女が死ぬことはなかったんだと、初めて、そして切実に感じました。ということは、今生きている私の選択が、10数年後、未来に、ひとりの人間を殺すかもしれないし、生かすかもしれないのだと。

私たちは日々いろいろな選択を迫られていますが、選択や理解の手助けになるようなことができたらいいなと思います。『光の子ども』という連作コミックで「放射能」と呼ばれるものについて書いていますが、善悪ではなく、過去の人びとのどんな選択があってどんなふうにして今の世界があるのかを知った上で、自分がどういう選択をするか考えてもらえたらと思うんです。

――アンネに惹かれた理由は何だったんでしょうか。

アンネ・フランクが、「わたしの望みは、死んでからもなお生きつづけること!」と書いていました。当時子どもだった私は、死というものが、痕跡を残さず、ただ消えてなくなっちゃうものだと怖れていたんですけど、アンネの文章を読んで、書けば生き延びることができると思ったんです。

実際作家になってみて、けれど、やっぱりすべてのことは書き残せないし、本当に自分にとって大切なことや瞬間でも書けないことはたくさんある、ということに気づきました。でも、書かれなかったからといってその瞬間が重要じゃないわけではないですよね。

アンネ・フランクのように、書いたけれども残せなかった人、書きたかったけれど書けなかった人、あるいは、書かなかった人、っていうのもたくさんいたはずで、その一人ひとりに大切な瞬間があった。名前や書いたものは残されていなくても、尊い瞬間を生きた人がいるということをもっと知りたいと思うようになりました。

今、『風船爆弾フォリーズ』という小説を「文学界」で連載しています。第二次世界大戦中に、学徒動員された女学生が、東京宝塚劇場で風船爆弾という日本軍の兵器作りに参加させられていました。調べていくと小さな聞き取りや文章がいくつも出てくるんです。いわゆる歴史書に名前が刻まれることはなくても、彼女たち一人ひとりの人生はすごく豊かで大切な瞬間がいくつもあるはずです。その痕跡や断片を見つけた、出会ってしまったからには、私が残して、それをまた次に手渡す仕事をしたいと思いました。

――「放射能」やアンネ・フランク、そして第二次世界大戦の女学生たちの風船爆弾と、テーマがつながっている感じがありますね。

一つ書いているとまた次も知りたい、さらに次も知りたいとなるので、リサーチだけでも10年や15年かかっていたりしますね。ゆっくり書いていこうと思っています。

――アウトプットは、どう決めるものなんですか?

その作品それ自体が、これは小説、これはインスタレーションというふうに決めてくれる感覚があります。その声に従って書いているので、自分が創造している!気持ちはあまりなく、ただ与えられたものをできるかぎり丁寧に写す、という気持ちです。自分の何かを見せたいというよりも、出会ってしまった痕跡や声たちを、ちゃんと書きとめ、手渡せるように誠実でありたいと思いますね。

――社会的な問題を取り上げることを意識されているんですか。

作家として、社会派に見られることも多いですが、実は私が興味があるのは自分の半径1メートルくらいの世界です。でも、自分が今ここに生きていることの不思議を突き詰めていくと、どうしても過去の戦争や出来事のことなどを考えないわけにはいかないですよね。それを鑑みて、今自分がどんな選択をすべきなのかということには、自覚的でありたいとは思っています。今の私の選択が、数年後かもしれないしもっと先かもしれないけど、誰かの命を握っている立場であることをきちんと考えたいし、できることは自分でもしたいので。

――美しさというテーマについてお伺いしたいです。今、社会的に美しいとされている価値観についてはどう思いますか。

美の価値観が多様になってきたことがとても嬉しいです。ひとつの美しさを目指すのではなくて、それぞれがありのままで美しいと言い合える世界になってよかった。若い頃は、年を取ると美しくなくなるのではないか、というような不安もあったけれど、今は、しわができるとか、手の血管が浮くみたいなことについても、ポジティブに考えています。年を重ねた美しさがあると知ったおかげで、深みも出てくるんじゃないかって。

――そのような美しさを見出せる心を育てられたら良いですよね。

『風船爆弾フォリーズ』で第二次世界大戦中のことを書いているので、美しいとか、おしゃれするとか、観劇するとか、美味しいものを食べるとか、いわゆる不要不急といわれたり、無駄といわれるようなものが、いかに尊くて大事なものかということを、昨今痛感していて。戦争が過酷になるにつれて、お化粧やおしゃれを楽しむとか、そういうことが非難の目で見られる時代がありました。「不要」とされ自粛や自戒を強いられる経験は、コロナ禍や不景気で私たちも肌身で感じたことがあると思います。文化なんて役に立たないみたいな言われ方をすることもあるかもしれないけど、やっぱり自分を美しく飾ったり振る舞ったり、そういう楽しみを保ちつづけることは大事だと思います。もちろん、そんな余裕がない状況に置かれれば命なくしては成り立たないことだけれど、だからこそ、なんどきも美しさを大切にする気持ちをもっていないといけないんだなって。

表現はさまざまだけれど、目に見えないものを表現しつづける姿を貫く小林さんに、美しさについての考えを聞きました。

――小林さんが、小説やマンガを書くようになったのはいつ頃からですか。

10歳ぐらいのときに『アンネの日記』でアンネ・フランクに出会い、憧れるようになりました。彼女が作家かジャーナリストになりたいと書いていたので、私も我がことのように作家かジャーナリストになりたいと夢見て大人になりました。それが根底にあって、文章を書いたりしているうちに見せたいものが広がり、小説やマンガ、インスタレーションの展示をするようになっていきました。

――表現のジャンルがとても幅広いですよね。

ずっと、私が今この場所でこの世界に生きている、という不思議について考えていました。同じ世界、時間を生きていても、戦争があったり、死んでしまう同じ年の子がいるということ。その不条理さや、理解出来なさを、ずっと突き止めたくて小説やマンガを描きつづけている気がします。

目に見えない痕跡みたいなものに興味があります。過去の時間や、失われてしまったひとりの人間。人生の大切な瞬間や記憶。「放射性物質」「放射能」と呼ばれる、見えないものを追いかけてきました。気づけばもう15年以上、そういうものを求めつづけて今に至るという感じでしょうか。

私が30歳を過ぎた頃、父の80歳の誕生日に、彼が16〜17歳の頃、第二次世界大戦中に書いていた日記をたまたま実家で見つけました。父がアンネ・フランクと同年生まれだったことに気づき、その日記を持って、アンネの足取りを生まれたところまで辿るという旅をして、それが『親愛なるキティーたちへ』という作品になりました。

父の日記には、「又一日命が延びた」と書いた次に「番茶がうまい」とあったり、明日空襲で死ぬかもしれないというのにドイツ語を一生懸命勉強する姿がありました。目の前にいる自分の父親を、子どもの頃から一緒にいて何もかも知っているつもりでいたけれど、かつて少年だった父のことを、その頃の父の気持ちを、私は何も知らなかったとはじめて気づいたんです。どんなに親しくても、どんなに長く一緒にいても、決して知り得ないことがあるんだなと。けれど、それは絶望的なことではなくて、それを知れたことそのものが希望だし、自分の大きな転換点になりましたね。

――お父様は、小林さんがその日記を読んでることは……。

父に日記を読んだり、そのことを書いていいかを尋ねたら、いいよって。ただ『親愛なるキティーたちへ』の本が出版される直前に亡くなってしまったので、それを読んでもらえなかったのは残念です。

父の姿を前に、永遠の少女だと思っていたアンネ・フランクも、生き延びていたらおばさんに、おばあさんになっていたかもしれない、ということにも、はじめて気づきました。けれど、おばさんになった、おばあさんになった、アンネの書いたものを私はもう決して読むことができない、それが死ぬということなのだと。

その旅では彼女の死から生へ遡るように辿ったので、アンネが亡くなったベルゲン・ベルゼン強制収容所跡地から始めたんですが、もしもあと1カ月早く解放されていたら彼女は死ななかったのにと思いました。アウシュビッツでは、あと数週間早く解放されていたら、アムステルダムの《隠れ家》では、あと数日誰かが密告するのが遅かったらと。そして彼女が生まれたフランクフルトの町で、もし、ナチ・ドイツに投票する人がいなければ、その10数年後に彼女が死ぬことはなかったんだと、初めて、そして切実に感じました。ということは、今生きている私の選択が、10数年後、未来に、ひとりの人間を殺すかもしれないし、生かすかもしれないのだと。

私たちは日々いろいろな選択を迫られていますが、選択や理解の手助けになるようなことができたらいいなと思います。『光の子ども』という連作コミックで「放射能」と呼ばれるものについて書いていますが、善悪ではなく、過去の人びとのどんな選択があってどんなふうにして今の世界があるのかを知った上で、自分がどういう選択をするか考えてもらえたらと思うんです。

――アンネに惹かれた理由は何だったんでしょうか。

アンネ・フランクが、「わたしの望みは、死んでからもなお生きつづけること!」と書いていました。当時子どもだった私は、死というものが、痕跡を残さず、ただ消えてなくなっちゃうものだと怖れていたんですけど、アンネの文章を読んで、書けば生き延びることができると思ったんです。

実際作家になってみて、けれど、やっぱりすべてのことは書き残せないし、本当に自分にとって大切なことや瞬間でも書けないことはたくさんある、ということに気づきました。でも、書かれなかったからといってその瞬間が重要じゃないわけではないですよね。

アンネ・フランクのように、書いたけれども残せなかった人、書きたかったけれど書けなかった人、あるいは、書かなかった人、っていうのもたくさんいたはずで、その一人ひとりに大切な瞬間があった。名前や書いたものは残されていなくても、尊い瞬間を生きた人がいるということをもっと知りたいと思うようになりました。

今、『風船爆弾フォリーズ』という小説を「文学界」で連載しています。第二次世界大戦中に、学徒動員された女学生が、東京宝塚劇場で風船爆弾という日本軍の兵器作りに参加させられていました。調べていくと小さな聞き取りや文章がいくつも出てくるんです。いわゆる歴史書に名前が刻まれることはなくても、彼女たち一人ひとりの人生はすごく豊かで大切な瞬間がいくつもあるはずです。その痕跡や断片を見つけた、出会ってしまったからには、私が残して、それをまた次に手渡す仕事をしたいと思いました。

――「放射能」やアンネ・フランク、そして第二次世界大戦の女学生たちの風船爆弾と、テーマがつながっている感じがありますね。

一つ書いているとまた次も知りたい、さらに次も知りたいとなるので、リサーチだけでも10年や15年かかっていたりしますね。ゆっくり書いていこうと思っています。

――アウトプットは、どう決めるものなんですか?

その作品それ自体が、これは小説、これはインスタレーションというふうに決めてくれる感覚があります。その声に従って書いているので、自分が創造している!気持ちはあまりなく、ただ与えられたものをできるかぎり丁寧に写す、という気持ちです。自分の何かを見せたいというよりも、出会ってしまった痕跡や声たちを、ちゃんと書きとめ、手渡せるように誠実でありたいと思いますね。

――社会的な問題を取り上げることを意識されているんですか。

作家として、社会派に見られることも多いですが、実は私が興味があるのは自分の半径1メートルくらいの世界です。でも、自分が今ここに生きていることの不思議を突き詰めていくと、どうしても過去の戦争や出来事のことなどを考えないわけにはいかないですよね。それを鑑みて、今自分がどんな選択をすべきなのかということには、自覚的でありたいとは思っています。今の私の選択が、数年後かもしれないしもっと先かもしれないけど、誰かの命を握っている立場であることをきちんと考えたいし、できることは自分でもしたいので。

――美しさというテーマについてお伺いしたいです。今、社会的に美しいとされている価値観についてはどう思いますか。

美の価値観が多様になってきたことがとても嬉しいです。ひとつの美しさを目指すのではなくて、それぞれがありのままで美しいと言い合える世界になってよかった。若い頃は、年を取ると美しくなくなるのではないか、というような不安もあったけれど、今は、しわができるとか、手の血管が浮くみたいなことについても、ポジティブに考えています。年を重ねた美しさがあると知ったおかげで、深みも出てくるんじゃないかって。

――そのような美しさを見出せる心を育てられたら良いですよね。

『風船爆弾フォリーズ』で第二次世界大戦中のことを書いているので、美しいとか、おしゃれするとか、観劇するとか、美味しいものを食べるとか、いわゆる不要不急といわれたり、無駄といわれるようなものが、いかに尊くて大事なものかということを、昨今痛感していて。戦争が過酷になるにつれて、お化粧やおしゃれを楽しむとか、そういうことが非難の目で見られる時代がありました。「不要」とされ自粛や自戒を強いられる経験は、コロナ禍や不景気で私たちも肌身で感じたことがあると思います。文化なんて役に立たないみたいな言われ方をすることもあるかもしれないけど、やっぱり自分を美しく飾ったり振る舞ったり、そういう楽しみを保ちつづけることは大事だと思います。もちろん、そんな余裕がない状況に置かれれば命なくしては成り立たないことだけれど、だからこそ、なんどきも美しさを大切にする気持ちをもっていないといけないんだなって。

PROFILE

小林エリカ(こばやしえりか)

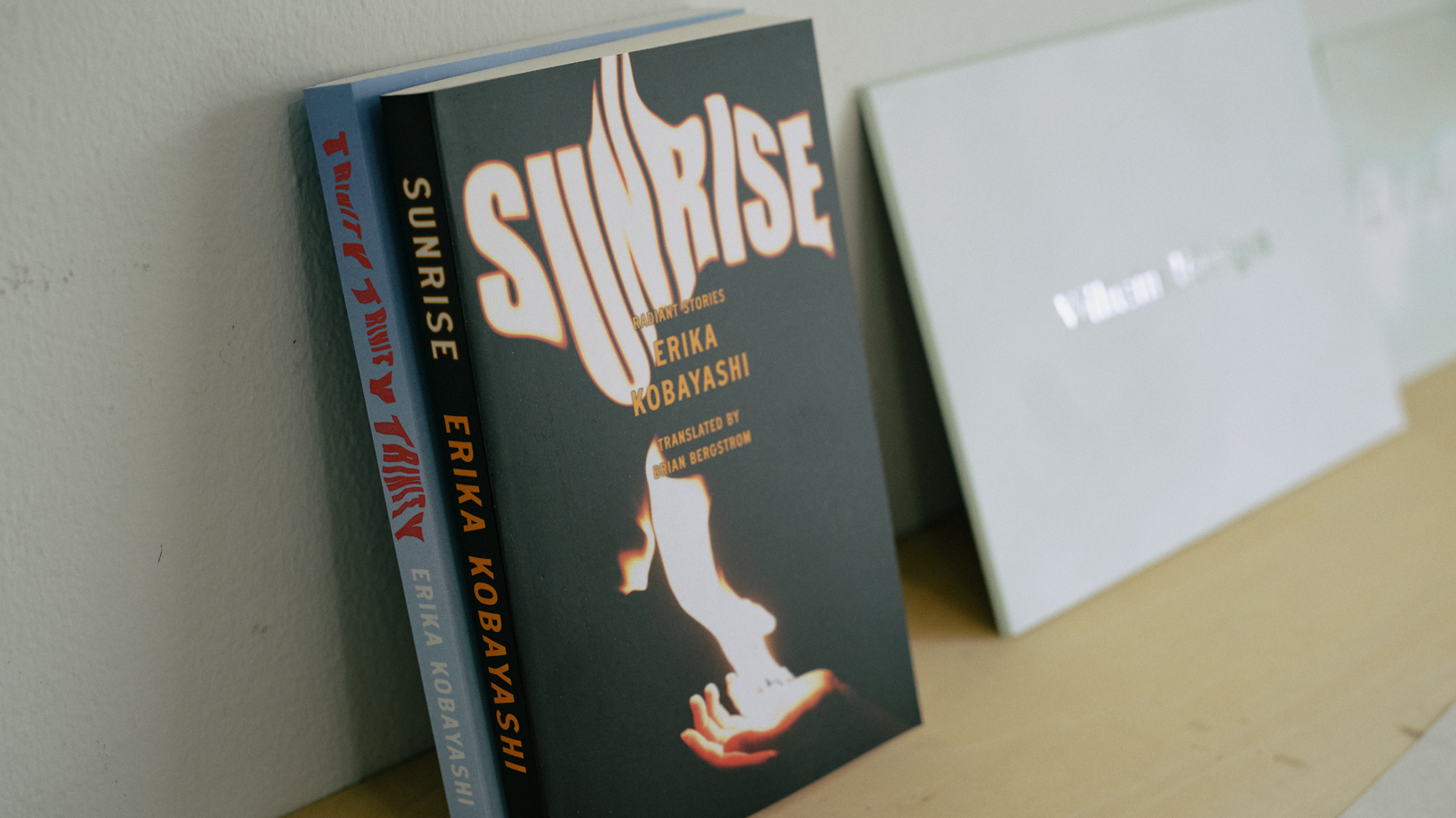

小説家・マンガ家。1978年東京生まれ。『マダム・キュリーと朝食を』(集英社)で三島賞と芥川賞候補に。光の歴史をめぐるコミック『光の子ども』シリーズ(リトルモア)、『トリニティ、トリニティ、トリニティ』(集英社)『最後の挨拶 His Last Bow 』(講談社)など。

小林エリカ(こばやしえりか)

小説家・マンガ家。1978年東京生まれ。『マダム・キュリーと朝食を』(集英社)で三島賞と芥川賞候補に。光の歴史をめぐるコミック『光の子ども』シリーズ(リトルモア)、『トリニティ、トリニティ、トリニティ』(集英社)『最後の挨拶 His Last Bow 』(講談社)など。

photography : Yu Inohara

text : Nobuko Sugawara(euphoria-factory)

PICK UP

-

ピンクの日の1年を振り返って2025.10.19

ピンクの日の1年を振り返って2025.10.19 -

5minutes yoga lesson become beautiful skin #0082025.09.03

5minutes yoga lesson become beautiful skin #0082025.09.03 -

meethの取り組み in ピンクの日2025.08.19

meethの取り組み in ピンクの日2025.08.19